ゲイムマンのダイスステーション

日本縦断ゲーセン紀行

245.似ているようでちょっと違う東西本願寺

~京都編(11)~

スタート時点での「ゲーム路銀」は、「ゲーセン」にちなんで¥5,000(G千)。

ゲーセンでゲームをプレイして、1面クリアーするごとに、

「ゲーム路銀」は¥100ずつ増える。

(ただし、1プレイ¥50円のゲームなら¥50ずつ、1プレイ¥200なら¥200ずつ。

ゲームをプレイするためのお金も、「ゲーム路銀」からねん出する)

この「ゲーム路銀」だけを交通費にして、日本縦断を目指すのだ!

(前回までのゲーム路銀 ¥450)

2025年2月10日。

前の2晩、深夜に喉が渇いて目が覚めたので、暖房を切って寝たが、今朝も7時に目が覚めてトイレへ。

フロントで加湿器を借りていれば良かった。

冬場、自宅では布団や毛布を4枚くらい重ねて、さらに暖房をかけて寝ている。それに比べるとホテルの布団は薄くて、雪が降るような時期に暖房なしで寝ると、ちょっと寒い。

(これはこのホテルだけじゃなくて、次に泊まるホテルでも似た感じだったので、いくら冬の京都が寒いといっても、ここ数日の寒さはイレギュラーだったのかもしれない)

まあそもそも4時まで起きてたのが良くない。

8時半起床。コンビニで前日買っておいたチョコクロワッサンを食べる。

ホテルをチェックアウトして、荷物を預かってもらう。

目的地からの近さで、このホテルを選んでいたので、旅が計画通りに進んでいて、その点ではうまくいっている。

ただ今回もまた、荷物預かり用QRコードがフロントで読み取れないというハプニングあり。

昨日のうどん屋でも同じことがあった。どうもQRコードに嫌われている。

10時30分にホテルを出発。七条通に出て、今日最初の目的地を目指す。

京都・西本願寺('25.2.10)

交差点を曲がって堀川通へ。

10時44分、堀川通を挟んで西本願寺の向かいにある、総門(重要文化財)に到着。江戸時代後期に造られたが、堀川通の拡張などで過去3回移築されている。

横断歩道を渡って、御影堂門へ。1645年(正保2年)造。重要文化財。

門の向こうに見える「目隠塀」も、江戸時代後期に造られたとされる重要文化財。

門前にある灯篭が大きい。

御影堂門から西本願寺(正式名称は、龍谷山 本願寺)に入る。

(神道を除けば)日本で最も信者数の多い宗教法人、浄土真宗本願寺派の本山である。

親鸞聖人をまつる、国宝・御影堂(ごえいどう)の巨大さに圧倒される。

1272年(文永9年)に建立された親鸞聖人の墓所(大谷廟堂)が、本願寺の起源とされる。

以降長らく山科にあった本願寺だが、戦国時代から安土桃山時代にかけて、歴史の波の中で、大坂石山、和歌山の鷺ノ森、和泉地方の貝塚、大坂天満と、場所を転々とする。

1591年(天正19年)、豊臣秀吉から土地の寄進を受け、天満から現在地に移転した。

御影堂と、隣の阿弥陀堂には、後ほどゆっくり参拝することにして、まずは西本願寺のさまざまな見どころを見て回ろう。

立ち入れないエリアにあるけど、鐘楼の装飾がきらびやか。1618年(元和4年)造。

その奥に、国宝・飛雲閣の2階・3階がちょっと見えた。

2階の外襖に描かれた人物も見える。

南側の龍虎殿という建物から、渡り廊下を通って御影堂、阿弥陀堂へ進むのが、メインの参拝ルート。

しかし龍虎殿のさらに南、塀沿いの一見通れなさそうな道を行くと、そこにも大きな見どころがある。昨日マップを見て、西本願寺のこっち側に行けることを初めて知った。

通常非公開、書院の「虎の間」の玄関前を通って、

「浪の間」の玄関前。書院も通常非公開だが国宝で、外観を見るだけでも価値がある。

(書院の中では対面所、白書院、黒書院、北能舞台などが国宝。玄関、浪の間、虎の間、南能舞台などが重文)

そしてこの玄関の向かいにあるのが……、

国宝の唐門。

さっきの鐘楼とともに、西本願寺のほかの建物とは雰囲気が異なる、黒漆ベースに極彩色が施された派手な装飾。

日光東照宮の陽明門と同じように、「日暮らし門」と称されているらしい。

側面の透かし彫りは、古代中国の許由という人物の伝説を描いたもの。(中国古代の帝王である堯(ぎょう)が、許由に帝位を譲ろうとしたが、許由はそれを断り、汚れた話を聞いてしまった耳を川の清水で洗った)

門の外側にも透かし彫りがあり、こちらには張良と黄石公の伝説が描かれているらしい。

(秦の始皇帝の暗殺に失敗して身を隠していた張良が、黄石公の無理難題に応えたところ、その昔に周の太公望が書いた兵法書『六韜』(りくとう)を授かった。張良はやがて劉邦の軍師となって、漢の建国に貢献した)

2018年から2021年まで修復工事が行なわれたので、桃山時代、建築された当時の鮮やかな色が再現されている。

豊臣秀吉の聚楽第(じゅらくだい・じゅらくてい)、あるいは伏見城から移築されたという伝説があるが、この門が建てられたときの記録は残っていない。

書院の大玄関。公式行事などの際、書院に来客を迎えるときに使われた。

この大玄関に面して、武家屋敷風の大玄関門がある。

唐門から東へ戻ってきた。あらためて、親鸞聖人をまつる御影堂(ごえいどう)を眺める。

西本願寺には何度か来たけど、何度見ても大きい。

青空に映える。

東西48メートル、南北62メートル、高さ29メートル。

江戸時代初期の1636年(寛永13年)に建てられた、この規模のお堂が、現代まで残っていて、ずっと御影堂として使われている。

国宝に指定されている。

御影堂の前に生える、樹齢約400年の大イチョウ。今の季節は葉っぱがない。

手水舎(ここでは「ちょうずや」と読む)も重要文化財。1810年(文化7年)造。

その向こうに、阿弥陀堂。本願寺の本堂である。

東西42メートル、南北45メートル、高さ25メートル。御影堂よりひと回り小さいけど、こちらも大きい。

1760年(宝暦10年)再建。国宝。

阿弥陀堂門は重要文化財。1802年(享和2年)。唐破風をそなえた檜皮葺(ひわだぶき)の門で、隣の御影堂門とは全く異なるつくり。

唐門のような彩色はないが、黒と金色で重厚かつきらびやか。

こちらの彫刻も見事。

1678年(延宝6年)に造られた経蔵(重要文化財)の扉が開いていた。行列ができている。

普段は非公開だが、今の時間は特別に公開されているようだ。転輪蔵(回転式書架)を考案したとされる、中国・南北朝時代(6世紀頃)の人物・傅大士(ふだいし)と、二童子の像が見える。

遠くからでは見えなかったが、その奥に転輪蔵があり、大蔵経(一切経とも。仏教の聖典を総集したもの)が納められているらしい。

この大蔵経は、徳川家のブレーンとして知られる天海が、日本で大蔵経を印刷・出版することを目指し、江戸の寛永寺で1635年(寛永12年)から、12年もかけて完成させたもの。天海は全巻が完成する前の1643年(寛永20年)に没したが、江戸幕府の支援を受けて事業は続けられた。西本願寺は完成してすぐの1648年(慶安元年)にこれを購入した。

北東角には、新選組にゆかりのある太鼓櫓が建つが、これは境内の外から見た方が見やすいので、後ほどまたじっくり見ることにしよう。

ひととおり建物の壮大さを堪能し、あらためて参拝に向かう。

阿弥陀堂の前にも巨木が1本立つ。

入口となる龍虎殿で、親鸞聖人の御絵伝とその解説を見た後、渡り廊下を通って、まず御影堂の中へ。

御影堂の外の回廊。何ヶ所か補修されているのだが、魚やひょうたんの形の木(埋木・うめき)で補修されているのがユーモラス。

御影堂の縁側の角から、国宝の飛雲閣が見えた。

2階の外襖に描かれた人物像も見える。

1階の屋根に、おとといの雪がまだ残っている様子。

(※写真は御影堂の外観)

御影堂は、本堂にあたる阿弥陀堂より大きい。

人々が集まる行事や法話が、この御影堂で行なわれることが多いから。ホールの役割も兼ねているのだ。

(さっき飛雲閣を見た場所は、この写真の手前左側の角)

御影堂の中へ。巨大な灯篭がいくつも天井からさがる。畳敷きだが椅子が並んでいる。

「見真」と記された扁額の下、親鸞聖人像に参拝。

左右に九字名号(南無不可思議光如来)と十字名号(帰命尽十方無碍光如来)。

欄間の透かし彫り、左右の障壁画。空間の広さも相まって壮観。

渡り廊下を通って、阿弥陀堂へ。

廊下から門の方を眺める。あらためて境内の広さを感じる。

(※写真は阿弥陀堂の外観)

阿弥陀堂も、御影堂と似た入母屋造り。

御影堂よりひと回り小さいとはいえ、それでも相当な大きさ。

阿弥陀様の立像に参拝。

左右に法然上人、聖徳太子の画像。こちらの内陣もきらびやか。

江戸時代から、この規模の建物が残っているのが凄い。

何代にもわたって大事にされ、メンテナンスもたびたび行なわれているのだろう。

(最近では、阿弥陀堂で2017年から2022年にかけて、唐門も2018年から2021年にかけて、飛雲閣も2017年から2020年まで、修復工事が行なわれていたそうだ)

御影堂の天水受け(雨水を受ける桶)を支える、「天の邪鬼」の像。

西本願寺の公式サイトやパンフで、やけに推されている。

お茶所(案内所)で梵鐘や、飛雲閣のジオラマを見る。

正午を過ぎた。少し早いけどお昼にしよう。

阿弥陀堂の隣、伝道本部にある「喫茶 紫雲」で、ハンバーグセットを食べる。

メニューの中に、肉料理が普通にあるあたり、浄土真宗らしい。(ほかに牛丼もある)

普通においしいハンバーグ。

紫雲の隣の売店「開明社」には、本格的な仏具と、京都みやげが並んでいる。

原則として浄土真宗のお寺には、お守り、お札、御朱印がない。

ざっくり言うと、阿弥陀如来の本願(他力本願)のおかげで、人々が来世で極楽に行けるのは保証されており、逆に人々が自らお守りやお札を受けたからといって、それで運気が上がるわけではない、というのが浄土真宗の考えらしい。

だから浄土真宗では祈祷も行なわれない。

お寺にお参りするのは、阿弥陀様に感謝するため、また悩み事があったときに、自分が阿弥陀様とつながっていることを再確認するためらしい。

ただ、記念品はある。西本願寺の寺紋「下り藤」(さがりふじ)が、黒地に金色で描かれたキーホルダーを購入。

裏は全面が金色で、飛雲閣が浮き彫りになっている。懐かしい感じのキーホルダー。

あと、リラックマ飛雲閣キーホルダーも買った。

安穏殿ブックセンターに、『ろくでなしBLUES』『ROOKIES』『べしゃり暮らし』などで知られる、森田まさのりさんが描いた絵本があった。

阿弥陀堂門から外へ出て、道路から太鼓楼(たいころう)を眺める。1789年(寛政元年)に建てられた。重要文化財。

新選組ゆかりの建物でもある。

1865年(慶応元年)に新選組が、手狭になった壬生から移り、この太鼓楼と、その後ろ(現在の安穏殿ブックセンターの位置)に当時あった北集会所(きたしゅうえしょ)を、新たな屯所とした。

新選組の隊士たちが、このあたりの道を行き来して、この建物に出入りしていたと思うと感慨深い。

なお、北集会所の建物は、のちに姫路市の亀山本徳寺に移築された。

西本願寺はもともと長州藩とのかかわりが深かったため、尊王攘夷派の長州藩士と西本願寺とのつながりを断つ狙いもあったようだ。

新選組は大砲を撃ったり、実弾射撃を行なったりして、僧侶や信徒をおびえさせたという。

明治維新後、元隊士の島田魁が、西本願寺の守衛となり、亡くなるまで務めたそうだ。戊辰戦争で亡くなった隊士たちをしのんで、念仏を日夜唱えていたという。

御影堂門の前から堀川通を渡り、総門(重要文化財)をくぐって、正面通に入る。

仏具屋さんの並ぶ通りに、異彩を放つ無国籍な建物が目立つ。

伊東忠太が設計した、本願寺伝道院。(重要文化財)

1895年(明治28年)、真宗信徒生命保険株式会社(のちの東京生命)の社屋として建てられた。

伊東忠太といえば、平安神宮、橿原神宮、弥彦神社、岐阜公園三重塔、大雄山最乗寺、あと平賀源内の墓所など、和のモチーフの建造物が多いイメージがあったのだが、浄土真宗の建物となると、こことか、東京の築地本願寺のように、インドなど世界各地の様式を取り入れた、独特なものが多い。

異形の動物の彫刻も、エキゾチックな雰囲気を醸し出す。

またヨーロッパの大きな教会にみられる、ガーゴイルをほうふつとさせる。

裏手から見ても、かなり複雑な形をしている。

本願寺伝道院から、正面通をさらに東へ進む。

二宮金次郎像が建っていた。

2010年(平成22年)まで、この地には「植柳小学校」という学校があり、正門の横にこの二宮金次郎像があったという。

正面通をさらに東へ進み、東本願寺へ行こうと思うが、東本願寺のこちら側に入口はない。

西本願寺も興正寺もそうだったが、参拝客が西方浄土のある西を向いて阿弥陀様や親鸞聖人を拝むように、阿弥陀堂も御影堂も東を向いており、それぞれの門も境内の東側にある。

なので、いったん西洞院通を南へ進み、七条通から回り込んで、東本願寺の正面に向かうことにする。

茶道・藪内流(やぶのうちりゅう)の家元、藪内家。

藪内流初代の藪内剣仲は、武野紹鴎の門下で、千利休の弟弟子にあたる。

敷地内には古田織部から譲り受けた、燕庵という茶室があるそうだ。(1864年(元治元年)に焼失し、現在のものは写し)

なか卯のあるビルが、個性的なレトロビルだった。

もともとは1925年(大正14年)頃に、フォード車の輸入販売を行なっていた日光社という会社により建てられたらしい。

戦後は富士産業(後の富士重工業、現・SUBARU)の「ラビットスクーター」の販売代理店となった。正面に「富士ラビット」と刻まれている。

東本願寺

烏丸七条の交差点から北へ。東本願寺の阿弥陀堂門と御影堂門が見えてきた。

お寺の堀で鯉が泳いでいた。

西本願寺にも堀があるが、あちらは空堀になっている。もとは堀川の水が流れていたらしい。

堀川といえば一条戻橋・晴明神社のあたりで流れているのを以前見たが、二条城のあたりから暗渠になっていて、七条の西本願寺でも堀川通の下を流れているらしい。

『とにかく明るい一条戻橋<238日目 崇徳天皇と安倍晴明と菅原道真(2)>』

東本願寺前市民緑地(お東さん広場)にある「蓮華の噴水」越しに、高さ27メートルもある御影堂門を眺める。

御影堂門が建てられたのは1911年(明治44年)。「真宗本廟」の額がかかる。

西本願寺には江戸時代初期の建物が多く現存するが、東本願寺の建物のほとんどは、明治時代に建てられたもの。

京都の中心地に近かったため、江戸時代に京都を襲った大火にたびたび巻き込まれており、特に幕末の1864年(元治元年)に起こった禁門の変で全焼した。

ただし明治時代の再建とはいえ、優に百年を超えており、しかも高い建築技術が用いられた巨大な木造建築であることが評価され、東本願寺の主な建物は2019年(令和元年)、重要文化財に指定された。

御影堂門をくぐると正面に見えるのが、親鸞聖人をまつる御影堂(ごえいどう)。

大きすぎて左右が写真に収まりきらない。

正面76メートル、高さ38メートル、奥行き58メートル。

1895年(明治28年)に建てられた。

西本願寺の御影堂と異なり、屋根が二重になっている。

本堂にあたる阿弥陀堂。こちらも1895年(明治28年)に再建された。

正面52メートル、高さ29メートル、奥行き47メートル。

阿弥陀堂門。御影堂門と同じ1911年の再建だが、御影堂門とは全く形が異なり、檜皮葺(ひわだぶき)の屋根に唐破風を持つ。

1895年(明治28年)に再建された手水屋形(ちょうずやかた)も重要文化財だが、修復工事中だった。

鐘楼。1894年(明治27年)に再建。鐘は2010年(平成22年)、約400年ぶりに新調されたそうだ。

鐘楼のそばに展示されていた「東本願寺慶長撞鐘(つきがね)」。

1604年(慶長9年)、東本願寺最初の御影堂造営に合わせて鋳造された先代の鐘。

創建当時の東本願寺を知る、ほぼ唯一の存在といえる。

西本願寺より駅に近いからか、14時という時間帯のせいか、観光客は東本願寺の方が多いようにみえる。

でも何しろ広いので、人が多くてもごちゃごちゃした感じは一切ない。

広々とした空間に身を置ける幸せ。

本願寺が西(浄土真宗本願寺派)と東(真宗大谷派)に分かれた遠因は、1570年(元亀元年)からの織田信長との戦いにある。

1580年(天正8年)、本願寺第11代・顕如は信長と和解し石山本願寺(今の大阪城公園の地にあった)を退去、紀伊の鷺森へ移る。だが長男・教如は抗戦を主張して4ヶ月立てこもり、顕如に義絶されて北陸を転々とした。

信長の死後、顕如は教如を赦免。本願寺は豊臣秀吉から寄進された京都の土地へ移転(西本願寺)。

1592年(文禄元年)、顕如の入滅で教如が跡を継ぐが、内部対立が続いたため、秀吉が弟・准如を後継に指名。教如は徳川家康に接近し、関ヶ原の戦いの後に寺地を得て本願寺(東本願寺)を創建した。

手前が阿弥陀堂、奥が御影堂。壮大である。

「参拝接待所」から、御影堂、阿弥陀堂に向かう。西本願寺の龍虎殿に相当する建物で、奥にドアがあって、御影堂への渡り廊下につながっていた。ここから入ると、靴の脱ぎ履きが1回で済む。

渡り廊下の途中にあるギャラリーで、「蓮如上人御影道中」の写真や映像を見る。蓮如上人の御影が、東本願寺と、福井県の吉崎御坊を往復する行事。

御影道中については、滋賀県の長浜別院大通寺で知ったけど、これってお東さんの行事だったのか。

そういえば長浜別院は真宗大谷派だった。

渡り廊下から見た御影堂。

御影堂(ごえいどう)の中に入る。(この写真は境内に入ったときに正面から撮ったもの)

畳敷きだが長椅子がある。(お西さんはパイプ椅子だった)

「見真」の額の下に、親鸞聖人の御真影。

左右にそれぞれ、先門首と、蓮如上人の画像。左の間に歴代門首画像と、十字名号(「帰命尽十方無碍光如来」)。

戸が閉まっていたが、右には教行信証(親鸞聖人の著書)、最も左に九字名号(「南無不可思議光如来」)が掲げられているらしい。

右端だけは格子戸になっていて、「局上段」の特別な間らしい。

再建とはいえ1895年(明治28年)からの歴史があり、深みを感じる。

御影堂から見た阿弥陀堂。

両堂の間にも渡り廊下がある。

御影堂と阿弥陀堂の間の渡り廊下に展示された「毛綱」。

子供のときに見た記憶がある。私がここに来たのは初めてではなかったと、今になって気がつく。

禁門の変で焼失した御影堂・阿弥陀堂を再建するために、明治時代、全国の信者の皆さんが協力した。

それがあったからこそ、このような立派なお堂が完成したのだという。

「毛綱」は木材などの運搬に使われた綱。強度を増すために、女性の髪の毛と麻をより合わせて作られた。全国から53本もの毛綱が寄進されたそうだ。(展示されているのは新潟県の門徒さんから寄進されたもの)

もちろん大量の髪の毛が必要になるので、大勢の人々が髪の毛を寄進したことがうかがえる。

このソリも木材運搬のときに使われたもの。伐り出された木材を雪の上で運ぶのに使われた。

再建を目指しているさなかに、「尾神嶽(おかみだけ)殉難」という大きな事故も起こっている。そのことを後世に伝えるためのジオラマが展示されていた。

1883年(明治16年)、今の上越市から大勢の人々が、欅の木を大きなソリに乗せて雪山を運搬中、尾神嶽の山腹で雪崩が発生。逃げ遅れたお年寄り、女性、子供が巻き込まれ、27名の方々が亡くなったという。

阿弥陀堂へ。(この写真も境内に入ってすぐ撮ったもの)

内陣の戸が全て開けられていた。最近修復されたこともあり、壁や欄間の金がまぶしい。

立像の阿弥陀如来様に参拝。

左右に法然上人と聖徳太子の画像、その左右に七高僧(親鸞上人に影響を与えた7人の僧侶)。

いちばん端に、鳳凰の描かれた襖。

境内のおみやげ屋さん「お買い物広場」へ。(西本願寺と同様、浄土真宗なのでお札・お守りはない)

東本願寺ストラップと、ゆるキャラ「蓮ちゃん」のラバーストラップを買った。

東本願寺ストラップは、修復工事で瓦をふき替えた際に出た古い瓦を、樹脂で固めたもの。

東本願寺には3人のキャラクターがいる。蓮の花をモチーフにした「蓮(れん)ちゃん」と、その父親で法衣を着たライオンの「鸞恩(らんおん)くん」、勤行集の本を擬人化した「あかほんくん」。

現在15時30分。この後、東本願寺の庭園・渉成園へ行くつもりだったが、16時で閉園らしく、今から行っても間に合わない。

御影堂門から外へ出た。といってもまだ東本願寺には見どころがあり、それらを眺めるために北へ歩く。

菊門は勅使門として造られた。重要文化財。

玄関門も重要文化財。

いずれも1911年(明治44年)に再建された。設計者は亀岡末吉。

お東さん広場の広い道を通って、南へ引き返す。

御影堂門の向こうに、京都タワーと京都駅。

京都ヨドバシ越しの京都タワー。

京都タワーには明日行く予定だったが、渉成園に行けなくなったので、まだ明るいうちに着いてしまった。

16時14分。日暮れまでには時間がありそうだし、京都タワーの展望室は21時まで開いている。今から上ってみよう。(展望室入場料¥900)

タワービル11階から、エレベーターを乗り換えて展望室へ。

さっきまでいた東本願寺を上から眺める。

周りのビルと比べると、境内の広さや、阿弥陀堂・御影堂の大きさがよくわかる。

京都ならではの独特な景色が見られるのだが、景色の写真はまた次回掲載することにして、今回は京都タワーで現在開催されているコラボについてご紹介。

京都タワーでは2025年10月1日から12月21日まで、『響け!ユーフォニアム』とのコラボを開催中。

『響け!ユーフォニアム』の舞台が宇治、アニメ化したのが京都アニメーション(京アニ)と、いずれも京阪電車の沿線ということで、同作品と京阪のコラボ企画が、かねてより行なわれている。

京都タワーは現在、命名権により「ニデック京都タワー」という名前になっているが、運営しているのは京阪の系列会社。具体的なコラボの内容については、京都タワーのサイトで詳しく紹介されている。

「京阪電車×響け!ユーフォニアム2025」連動企画 二デック京都タワー展望室でコラボイベント開催!|ニデック京都タワー【公式】

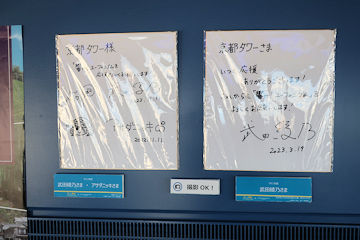

私が京都タワーを訪れた2025年2月にも、コラボ展示が行なわれていた。

『響け!ユーフォニアム』原作の武田綾乃さんと、原作挿画のアサダニッキさんの色紙。

……と、『響け!ユーフォニアム』をさも知ってるかのように書きましたけど、私はちょっと強めのHSPで、小説・漫画・アニメ・ドラマ・映画など、ストーリーのある作品がほぼ全て苦手なのです。

“人死に”どころか、“人困り”を見るのすら苦痛なレベルです。

年を取るほどこの傾向がますます強くなってきて、自分の創作活動にも大きな支障を及ぼしています。

(レトロゲームは、たとえ途中で“人死に”があっても、「プレイヤーキャラクターは死んでも生き返る、あるいはやり直せる」というツッコミどころがあったので、ちょうど良かったのです)

なので『響け!ユーフォニアム』についても、「水野裕子さんが好きな作品」という程度の認識で、水野さんがXに書いたり、リポストしたりしている情報以上のことを知りません。

この先、京都タワーの展望台の天井に展示されていた、京阪のヘッドマークの写真を載せますが、それぞれに描かれた場面について具体的な説明ができません。たいへん申し訳ございません。

展望室の天井に、京阪電車のヘッドマークを展示。

ここに載せたのはほんの一部で、私が訪れたときにはかなり多数のヘッドマークが展示されていた。

ただ、展望台の天井という特殊な場所なので、見過ごしてしまう人もいるかもしれない。

展望台から下りた後、11階のショップで、京アニがデザインした京都タワーのキーホルダーと、ユーフォ&京都タワーコラボのヘッドマーク型プレートを買った。

¥2,000以上買ったので、ユーフォのカードを1枚頂いた。

ちなみにこれは2019年4月に撮影した、京阪石山坂本線の『響け!ユーフォニアム』ラッピング車両。

ヘッドマークがこんな感じで取りつけられていた。

引き続き、ニデック京都タワーの展望室。

真北に、先ほどまでいた東本願寺。

東本願寺の庭園、渉成園。奥の高い山が比叡山か?

最近できた各地のタワーやビルに比べると狭いけど、ここでしか見られない景色があり、凄い。

望遠鏡は無料で使えるらしい。

京都タワーが建ったのは1964年(昭和39年)。東海道新幹線が開通し、東京オリンピックが行なわれた年の暮れ、12月28日に開業した。

高さは避雷針の先端までで131メートル。展望室は地上100メートルの位置にある。

タワーの形はよくロウソクに例えられるが、実際には灯台がモチーフになっているそうだ。

2024年4月から、命名権により「ニデック京都タワー」に名称が変更された。(ニデックはこの前年に日本電算から社名変更)

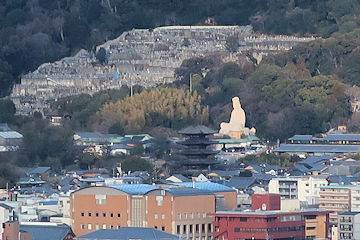

霊山観音が目立つ。その手前に八坂の塔。

写真上部の朱塗りの建物群が清水寺。

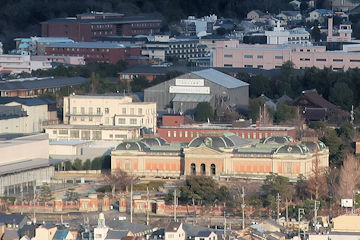

東側を見る。

写真左側の西洋建築は京都国立博物館の明治古都館(旧本館)。

この写真ではちょっと見づらいが、七条通を挟んだ右側に長い屋根がある。あれが三十三間堂。

京都国立博物館の明治古都館と正門は、片山東熊の設計。

京都タワーのすぐ南に京都駅がある。南口側のホテル群も見える。

高架に新幹線の車両がはっきりと見える。

地上には在来線の線路も並び、このあたりだけ見てても見飽きない。

南西側では東寺の諸堂、特に高さ55メートルの五重塔がよく目立つ。

西側。2日前は雪をかぶっていた梅小路公園。

公園の奥に、京都鉄道博物館がある。右手には建物に囲まれて少々わかりづらいが、京都水族館も見える。

西本願寺の広さと、御影堂、阿弥陀堂など各々の建物の大きさがよくわかる。(左端は興正寺)

2月に訪れたことがよくわかる窓の装飾。

夕暮れが近くなったせいか、だんだん混んできた。

展望室からタワービルまで下りよう。

展望室自体が2階建てになっていて、下の階からは、ほぼ真下の京都駅入口や、バスターミナルが見えた。

タワービルの11階に、おみやげ売り場がある。

前回も書いたが、京都アニメーション(京アニ)がデザインした京都タワーのキーホルダーや、『響け!ユーフォニアム』と京阪と京都タワーがコラボした、ヘッドマーク型プレートを購入。

京都タワーといえば、「たわわちゃん」というキャラクターが人気を博したが、おみやげ売り場にたわわちゃんのグッズはなかった。

(続く)

京都観光Navi(京都市観光協会) 京都府観光連盟

JRおでかけネット(JR西日本) 京都市交通局

※これまでの「日本縦断紀行」はこちら。

- 京都(日本縦断紀行第234回~)

- 北海道(日本縦断紀行第1回~第23回)

- 青森、岩手(日本縦断紀行第23回~)

- 『Qさま!!』優勝への道

- ゲームヒット祈願の旅:関西、岡山

- ゲームヒット祈願の旅:東京、神奈川

- ゲームブック風アドベンチャーゲーム【脱出ゲーム 香川県からの脱出】

- 愛媛県取材旅行

- 銚子電鉄関連記事

- 大井川鐵道関連記事

- テーマ別記事一覧

| 「ゲーム脳」徹底検証シリーズ |

|